Unser Konzept

Liebe Leserin, lieber Leser, dieser Text soll einen Überblick über die vielfältigen Aufgabenbereiche, die Organisationsformen und Arbeitsweisen unserer Schule geben. Die Schülerinnen und Schüler unserer Schule sind zuallererst einmal Patienten und Patientinnen einer Klinik, sind zunächst einmal hierher gekommen, weil sie erkrankt sind und medizinisch behandelt werden müssen. Erst hierdurch werden sie zu Schülern unserer Schule.

Aber auch wenn Kinder schwer krank sind und lange Zeit nicht am Unterricht ihrer Heimatschule teilnehmen können, verlieren sie nicht das Grundrecht auf staatliche Bildung und Erziehung. Auch die Schulpflicht erlischt nicht automatisch bei der Einweisung in eine Klinik. Hier erfüllt unsere Schule den staatlichen Bildungsauftrag und unterliegt wie alle öffentlichen Schulen der Schulgesetzgebung und der staatlichen Schulaufsicht. In unserer Schule können und sollen es die Kinder und Jugendlichen manchmal vergessen, dass sie „krank“ sind, für die Lehrerinnen und Lehrer muss diese Tatsache jedoch stets präsent sein.

Einen ersten Eindruck, wie die Arbeit unserer Schule aussieht, werden Sie bei der Lektüre der nächsten Seiten erhalten. Über persönliche Nachfragen und weitergehendes Interesse freuen wir uns immer wieder und stehen jederzeit gerne zur Verfügung.

Name sagt alles...

Die offizielle Bezeichnung unserer Schule ist: "Schule für Kranke des Landes Hessen am Klinikum Gießen und Marburg. Darin sind sind die rechtliche Stellung sowie der Aufgabebereich unserer Schule bereits ausgedrückt.

Die Schule für Kranke des Landes Hessen, ist eine öffentliche Schule, die alle schulpflichtigen Kinder ihres Einzugsbereiches beschulen muss, und zwar nach geltenden Schulgesetzen und unter Beachtung der einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen. (insbesondere Hess. Schulgesetz, § 49 ff ,,sonderpädagogische Förderung'', Richtlinien für Unterricht und Erziehung kranker Schülerinnen und Schüler, Erlass vom 22.02.2002 des Hess. Kultusministeriums, u.v.m.)

Unser Einzugsbereich ist das Klinikum der Philipps-Universität Marburg, d.h. die schulpflichtigen Patienten aller Einzelkliniken, wie z.B. der Kinderklinik, der Hautklinik, der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, der Orthopädie, der Chirurgie usw. haben Anspruch auf schulische Begleitung durch unsere Einrichtung. Wir werden diesem Auftrag insoweit gegenwärtig gerechte indem wir in den klinischen Zentren, in denen überwiegend Kinder und Jugendliche behandelt werden, jeweils eine geeignet große Organisationseinheit bereithalten, die Unterricht und schulische Begleitung anbietet. Nach dem Schulgesetz sind wir gehalten, dem Unterricht die jeweils geltenden Lehrpläne der Schulform zu Grunde zu legen, aus der unsere Schüler kommen. Das sind alle Schulformen, die wir in Hessen kennen, also Grund-, Haupt- und Realschule, Gymnasium und Sonderschulen, in Ausnahmen auch berufliche Schulen. Wir sind verpflichtet mit den Heimatschulen Kontakt zu halten, um über die Unterrichtsinhalte sowie über die besonderen pädagogischen Belange gegenseitig zu informieren. Schülerpatienten erhalten nur dann Unterricht durch unsere Schule, wenn der behandelnde Arzt dies ausdrücklich gestattet. Die enge Kooperation mit der Klinik und der Heimatschule ist nicht allein dienstlich vorgeschrieben, sondern erscheint uns unerlässlich.

Zurück zu den Wurzeln…

Die Schule entstand aus zwei, lange Jahre völlig unabhängig arbeitenden Institutionen. Einmal die ,,Klinikumsstelle beim Schulamt'', einem ,,frei schwebenden Lehrer'', der die Schülerpatienten der Kindern, Haut- und HNO-Klinik alleine versorgte. Er gehörte keiner städtischen Schule an, sondern war direkt dem Schulamt zugeordnet. Die pädagogische Arbeit definierte sich hier ausgehend von der „Nachhilfe“, die dem kranken Kinde gewährt wurde, um den Anschluss an die Heimatschule zu erhalten. Zum anderen, entwickelten sich die ,,Sonderschulklassen" an der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie. Schon bei deren Gründung 1958 hatte Prof. Stutte damals die wichtige Rolle erkannt, die Lehrer sowohl bei der Diagnostik, als auch bei der Therapie der psychisch erkrankten Kinder und Jugendlichen spielen können. Zum interdisziplinären Behandlungsteam gehörte von Anbeginn an auch ein Lehrer. Bald entwickelten sich organisatorisch die „Sonderschulklassen" an der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie. Die Kolleginnen und Kollegen der ersten Jahre dieser Schule unternahmen große Anstrengungen, um einen geeigneten Schulträger (später das Land Hessen) zu finden und ein eigenständiges Profil zu entwickeln.

Im Jahre 1977 wurde dann durch Erlass die Schule für Kranke am Klinikum der Philipps-Universität gegründet, die beide Schulstellen vereinte.

Die äußere Erscheinung heute…

Die Schule arbeitet gegenwärtig in zwei Abteilungen:

- Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie am Ortenberg

- Klinikum auf den Lahnbergen

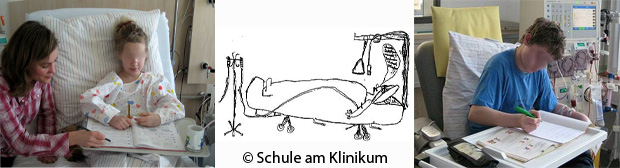

Durch den ständigen Wechsel der Patienten und deren unterschiedlich langer Verweildauer durchlaufen in einem Schuljahr mehr als 600 Schülerinnen und Schüler unsere Schule. Insgesamt unterrichten z. Z. 16 Lehrkräfte fest, und drei Lehrkräfte in stundenweiser Abordnung täglich bis zu 80 Schülerinnen und Schüler, die aus allen Schulformen und allen Schulstufen kommen. Wie bei anderen Schulen auch befindet die Gesamtkonferenz über wichtige organisatorische und pädagogische Fragen, darüber hinaus werden die schulinternen Abläufe in regelmäßigen Dienstbesprechungen geregelt. In der Abteilung Ortenberg findet der Unterricht überwiegend in insgesamt 8 festen Lerngruppen mit bis zu 8 Schülern statt. Daneben wird in erheblichem Maße auch Einzelunterricht erteilt, wenn dies aus pädagogischen oder therapeutischen Gründen angebracht erscheint. In den beiden anderen Abteilungen wird hauptsächlich Einzelunterricht, entweder am Krankenbett, oder im Schulraum durchgeführt.

Und wie's drinnen aussieht...

Der Unterricht in unserer Schule geht vom einzelnen Schüler aus. Das was jeder einzelne Schüler mitbringt, was jeder einzelne Schüler braucht, bestimmt den Unterricht. Wir unterrichten Kinder und Jugendliche deshalb in unserer Schule, weil sie krank sind. Die jeweilige Erkrankung der Schüler muss berücksichtigt werden. In der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie werden Kinder wegen sogenannter „umschriebener Entwicklungsstörungen'' im Bereich der Sprachen, Motorik und Wahrnehmung behandelt.

Hinzu kommen die Patienten mit den Syndromen der Schulphobie, Schulangst, Schulverweigerung, Angstsyndrome, Depressionen, Zwängen, Neurosen, Schizophrenien und schweren psychosomatischen Erkrankungen wie z.B. Magersucht. Nicht zuletzt werden auch Kinder und Jugendliche mit dissozialen Entwicklungen aufgenommen, die z.T. auch nicht mehr in Regelschulen beschulbar sind, ebenso wie Jugendliche, die sich selbst gefährden, etwa mit Suizid oder Drogen.

In der Kinderklinik stehen im Mittelpunkt der schulischen Aufmerksamkeit die Kinder, die aufgrund ihrer Erkrankung längere Zeit den Schulbesuch einstellen müssen, also die chronischen Erkrankungen wie z.B. Diabetes oder fortschreitendes Nierenversagen, schwere Erkrankungen des Kindesalters, so z.B. Krebs und Leukämie und auch die Kinder mit neurologischen Befunden, also z.B. Anfallsleiden oder Zustände nach Schädel-Hirn-Taumata. Infektiöse Erkrankungen kommen auch vor und Kinder mit chronischen Hauterkrankungen und solchen der Atemwege, wie Neurodermitis und Asthma bronchiale seien hier genannt. Zudem werden hier auch all diejenigen Kinder behandelt, denen sich die operativen Fächer, also Chirurgie, Orthopädie, die Neurochirurgie und Urologie widmen. D.h. hier liegen alle Kinder vor und nach einer Operation, oder auch nach Unfällen. Diese Kinder sind i. d. R. durch Verbände, Schienen, Gips, Rollstuhl o. dgl. körperlich eingeschränkt und leiden häufig an akuten Schmerzen.

Anhand dieser Aufzählung wird wohl deutlich, auf welche unterschiedlichen Voraussetzungen die Schule für Kranke Rücksicht nehmen muss und wie vielfältig ihre Angebote sein müssen, um die jeweilige Lebens- und Leidenssituation des Kindes berücksichtigen zu können.

Die praktizierten Unterrichtsformen an unserer Schule reichen daher vom stundenweisen Einzelunterricht im Krankenzimmer oder Schulzimmer über den Kleingruppenunterricht von zwei oder drei Schülern bis zum Gruppenunterricht über den ganzen Vormittag mit max. 8 Schülerinnen und Schülern.

Einzelunterricht findet dann statt, wenn es die Erkrankung erfordert, sei es dass der Schüler das Bett hüten muss, sei es, dass sein Verhalten ein Unterrichten zusammen mit anderen noch nicht erlaubt, oder dass eine so spezielle Förderung erfolgen muss, dass die Einzelsituation vorübergehend angesagt ist. Einzelunterricht stellt aber immer eine vorübergehende Phase des Schulunterrichts dar oder wird in Ergänzung zum Gruppenunterricht angeboten. Angestrebt wird immer die Kinder und Jugendlichen in Gruppensituationen zu unterrichten, denn das miteinander Tun und das soziale Lernen sind äußerst wichtige Ziele bei der Behandlung von Kindern in Notsituationen. Die Rehabilitation und Rückführung der Schülerinnen und Schüler in ihre Heimatschulen, oder aber in eine andere ,,normale" Schule darf in der Ausnahmesituation Klinik nicht aus dem Auge verloren werden. Dazu müssen die Kinder und Jugendlichen auf die künftigen sozialen Anforderungen vorbereitet werden, bzw. der Kontakt mit gleichaltrigen muss erhalten bleiben, adäquate Verhaltensweisen manchmal erst eingeübt werden.

Der Gruppenunterricht an unserer Schule, so unterschiedlich er in den verschiedenen Schulstufen auch aussehen mag, bewegt sich immer zwischen den beiden Polen „individuelle Förderung'' einerseits und ,,soziales Lernen" über gemeinsames Tun andererseits. I. d. R. wird in den Gruppen im Deutschunterricht und in der Behandlung bestimmter Sachthemen gemeinsam gearbeitet, kooperative Arbeitsformen und Teamfähigkeit trainiert. In Mathematik und in den Fremdsprachen steht die individuelle Förderung im Vordergrund.

… geht viele an

Um auf die jeweils sehr unterschiedliche Ausgangssituation auch angemessen eingehen zu können, braucht der Lehrer an unserer Schule viele Informationen über den Patienten, muss er über aktuelle Entwicklungen im Behandlungsprozess auf dem Laufenden sein. Er muss über den schulischen Werdegang des Schülers ebenso unterrichtet sein wie über seine gegenwärtige Belastbarkeit. Das gilt in dieser Allgemeinheit für alle Abteilungen unserer Schule gleichermaßen, wenn auch die inhaltliche Ausgestaltung dieses Informationsaustausches sehr unterschiedlich erfolgt.

In der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie haben feste Besprechungstermine ihren gesicherten Stellenwert seit Anbeginn der schulischen Arbeit gehabt. Im Zweiwochenrhythmus gibt es Besprechungen mit den für die Behandlung verantwortlichen Therapeuten, in denen alle Schülerpatienten besprochen werden. Darüber hinaus haben die Lehrer die Möglichkeit, an den Besprechungen nach den Chefarztvisiten teilzunehmen; die Schulleitung nimmt hieran regelmäßig teil. Im Schulalltag gehört der informelle Austausch zwischen Pflegepersonal, Lehrern und/oder Therapeuten zum selbstverständlichen Miteinander der verschiedenen Berufsgruppen. Zu Elterngesprächen werden die Lehrkräfte bei Bedarf hinzugezogen, oder auch umgekehrt finden Elterngespräche mit der Schule statt, zu denen die Therapeuten hinzukommen.

In der Kinderklinik gibt es traditionell ebenfalls eine gute und enge Zusammenarbeit mit allen am Genesungsprozess beteiligten Personen. Die Lehrer finden stets ein offenes Ohr, wenn sie pädagogische Belange ansprechen, sei es beim Pflegepersonal oder den behandelnden Ärztinnen und Ärzten. Darüber hinaus ist es gelungen mit den anderen psychosozialen Mitarbeiterinnen, also den Erzieherinnen, der Sozialpädagogin und der Psychologin ein ,,psychosoziales Team“ zu gründen, das sich in wöchentlichen Besprechungen austauscht und versucht, zum Wohl der Patienten an einem Strang zu ziehen!

Mit einigen Marburger Schulen besteht eine punktuelle Zusammenarbeit, dann nämlich, wenn Schülerpatienten in der ,,rauen Schulwirklichkeit" erproben sollen, ob sie den sozialen und stofflichen Anforderungen und den Belastungen eines regelmäßigen Schulbesuches wieder gewachsen sind. Sie besuchen dann von der Klinik aus die für sie maßgebende Schule. Hierfür herrschen bei allen Marburger Schulen eine große Offenheit und die Bereitschaft, Quereinsteiger für einen begrenzten Zeitraum aufzunehmen.

Last not least sei hier das Staatliche Schulamt erwähnt, das stets ein offenes Ohr für die Belange der Schülerpatienten hat und häufig schnell und unbürokratisch Entscheidungen trifft, die für unsere Schüler wichtig sind.

Eine enge Zusammenarbeit mit den Heimatschulen wird von unserer Seite stets angestrebt. Der Austausch über Unterrichtsinhalte, aber auch über die besondere Befindlichkeit der Schülerpatienten bilden den Inhalt. Weiterhin berät die Klinikschule die Heimatschule über besondere Fördermöglichkeiten und Ansätze, oder auch zu Fragen der Organisation von Hausunterricht. In manchen Fällen ist es für den Schülerpatienten wichtig, während einer vielmonatigen Behandlung den sozialen Kontakt zur Heimatschule nicht zu verlieren. Hierzu organisieren wir Schulbesuche, sei es der Heimatschulklasse in der Klinikschule, oder aber des Schülerpatienten zusammen mit Arzt und Kliniklehrer in der Heimatschule.

Gerade bei körperlich schwer erkrankten Kindern sind die Eltern meist mit in der Klinik anwesend. Intensive Elterngespräche gehören hier zur alltäglichen Arbeit des Kliniklehrers, ebenso wie Kontakte zu verschiedenen Schulämtern, bis hin zu Sozial- oder Jugendamt, wenn es um Fragen der Rehabilitation von Schülerpatienten geht.

Immer dann, wenn Kinder wirklich schwer erkrankt sind, sei es körperlich oder psychisch, sei es infolge eines Unfalles oder aufgrund psychosozialer Faktoren, ist die Schullaufbahn betroffen. Ob das Kind wegen Krebs oder wegen einer Angstneurose die Schule für ein Jahr lang nicht mehr besuchen kann hat ähnliche Auswirkungen: Lernrückstände und soziale Isolierung. Beides löst Angst aus, und die wiederum schmälert den Heilungsprozess, wirkt ihrerseits krankmachend. Hier erfüllt die Schule für Kranke eine wichtige Aufgabe: Indem sie als Vermittlungsinstitution die Kontakte nach außen halten hilft, Lernrückstände verhindern hilft, Lernerfolge und Leistungen ermöglicht, Selbstwertgefühle stärkt, trägt sie zum Angstabbau bei. Die praktische Unterstützung bei der Rehabilitation, bei der Suche nach neuen, manchmal besseren Beschulungsmöglichkeiten, nimmt Eltern und Schülern weitere Sorgen ab. Den Weg wieder nach ,,draußen'' zu ebnen und ein möglichst normales Leben im Anschluss an eine Erkrankung führen zu können, dazu wollen wir beitragen.